Un intellettuale fuori dal comune

Albert Schweitzer (1875–1965) non è stato una figura qualunque del Novecento. Teologo luterano, filosofo, musicista e medico, ricevette nel 1952 il Premio Nobel per la Pace per la sua instancabile opera umanitaria in Africa. A Lambaréné, in Gabon, fondò un ospedale che divenne punto di riferimento per migliaia di persone prive di cure, lavorando al fianco delle comunità locali con rispetto e spirito di servizio.

Il suo pensiero, riassunto nel principio del “Rispetto per la vita”, lo rese un pioniere dell’etica ambientale e della responsabilità sociale. Ma al di là dei suoi titoli e dei riconoscimenti, ciò che ancora oggi colpisce è la capacità di unire campi apparentemente lontani: scienza e spiritualità, sapere accademico e azione concreta.

Una lezione che parla al presente

Rileggere Schweitzer significa chiedersi quanto sia ancora possibile, nel nostro tempo, conciliare progresso scientifico e valori umani. In un’epoca dominata da tecnologie avanzate e crisi globali – dalla pandemia ai cambiamenti climatici – la sua voce risuona come un richiamo a non perdere di vista ciò che conta davvero: la dignità e il benessere di ogni vita.

Molti scienziati e medici hanno raccolto questo testimone. Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio, rinunciò a brevettarlo per renderlo accessibile a tutti. Paul Farmer, medico e antropologo scomparso nel 2022, fondò l’organizzazione Partners In Health, che ha portato cure gratuite in contesti di estrema povertà. Entrambi incarnano la stessa idea di medicina come missione etica oltre che scientifica.

Ecologia, spiritualità e impegno civile

Schweitzer fu tra i primi a intuire che la sopravvivenza dell’umanità dipende dal rispetto per l’ambiente e per ogni forma di vita. Una visione che oggi ritroviamo in personalità come Jane Goodall, pioniera nello studio degli scimpanzé e instancabile attivista per la tutela della natura, o David Attenborough, che con le sue opere ha reso popolare la coscienza ecologica.

Questi eredi ideali di Schweitzer mostrano che scienza e spiritualità non devono essere mondi separati: possono incontrarsi nella responsabilità verso il pianeta e le generazioni future.

La scienza con coscienza

Non occorre appartenere a una tradizione religiosa per sentirsi vicini a questo messaggio. Pensatori come Carlo Rovelli, fisico teorico, parlano spesso di meraviglia e di etica della conoscenza, mentre attiviste come Vandana Shiva intrecciano sapere scientifico, filosofia orientale e impegno sociale.

Il filo conduttore è lo stesso che animava Schweitzer: la convinzione che la conoscenza senza responsabilità rischi di diventare sterile o, peggio, distruttiva.

Perché parlarne oggi

Raccontare Albert Schweitzer, come facciamo nel nostro podcast, non significa guardare con nostalgia al passato, ma riflettere sul presente. Le sue parole e le sue azioni ci ricordano che il vero progresso non è solo tecnico, ma umano. Non basta scoprire, inventare, costruire: occorre domandarsi come queste conquiste possano migliorare la vita delle persone e proteggere il mondo che ci ospita.

Il suo esempio, insieme a quello di molti altri, ci invita a considerare la scienza non come un fine, ma come un mezzo: uno strumento che, se guidato dall’etica e dalla compassione, può davvero trasformare la società.

Ascolta il nostro podcast sulla lotta per i diritti umani

Se vuoi approfondire la figura di Albert Schweitzer, ascolta la prima puntata del nostro podcast: “Di lotta e di pace“, con Angela Loperfido.

Disponibile su Spotify, Apple Podcast, YouTube e tutte le principali piattaforme di streaming.

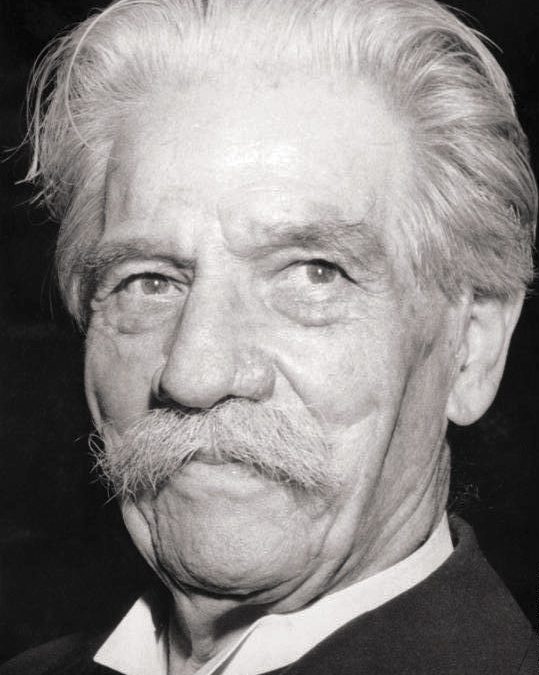

In copertina: Albert Schweitzer – Foto dal Bundesarchiv (Wikimedia) – CC-BY-SA