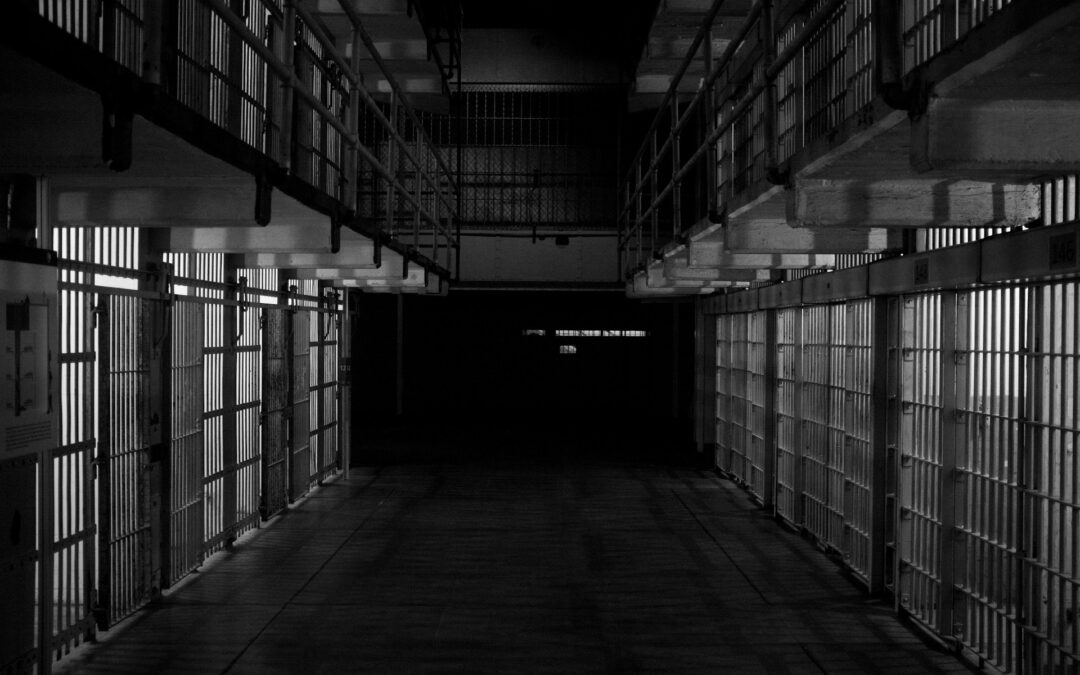

Nel 1971, un semplice gioco di ruolo si trasformò in uno degli esperimenti più inquietanti della storia della psicologia. A distanza di oltre cinquant’anni, le implicazioni dell’esperimento di Stanford su autorità, potere e conformismo parlano ancora forte. Soprattutto quando si parla di bullismo.

L’esperimento che è sfuggito di mano

Philip Zimbardo, professore di psicologia alla Stanford University, voleva studiare il comportamento umano in un ambiente carcerario simulato. Scelse 24 studenti universitari, assegnò casualmente i ruoli di “guardie” e “prigionieri” e allestì una finta prigione nei sotterranei dell’università. Doveva durare due settimane. Fu interrotto dopo appena sei giorni.

Nel giro di poche ore, le “guardie” cominciarono a maltrattare i prigionieri. Umiliazioni, punizioni arbitrarie, privazione del sonno, isolamento. Nessuno aveva ordinato nulla: il contesto faceva tutto da sé.

Il contesto crea il comportamento

Uno degli aspetti più disturbanti dell’esperimento di Stanford è che nessuno dei partecipanti era particolarmente incline alla violenza. Le guardie erano studenti medi, senza precedenti di aggressività. Ma il solo fatto di essere investiti di autorità, con una divisa e una funzione, bastò a scatenare comportamenti sadici.

Questo ci insegna una cosa fondamentale sul bullismo nei gruppi: il problema non è “la mela marcia”, ma il cesto. Non servono persone crudeli: basta un contesto permissivo, o ambiguo, e i ruoli faranno il resto.

Dinamiche simili fuori dalla prigione

Le stesse dinamiche si vedono ogni giorno nelle scuole, negli uffici, online. Il leader del gruppo può iniziare a esercitare il potere con piccoli abusi: un soprannome cattivo, una battuta umiliante, un’esclusione sistematica. Gli altri ridono, oppure tacciono. E il silenzio legittima.

Quando parliamo di bullismo nei gruppi, tendiamo a pensare a una vittima e un carnefice. Ma spesso è un sistema più largo, in cui tutti hanno un ruolo, anche involontario: chi guarda, chi ride, chi non dice nulla.

Il gruppo è più forte della coscienza individuale

Durante l’esperimento, alcuni prigionieri cercarono di ribellarsi. Ma furono zittiti o isolati. Alcune guardie avevano dubbi, ma continuarono a seguire il flusso. Questo è un esempio chiaro del fenomeno noto come conformismo di gruppo: l’individuo si adatta alle regole implicite, anche quando vanno contro i suoi valori.

Nella realtà, questo meccanismo spiega perché molti studenti assistono a episodi di bullismo senza intervenire, o perché colleghi tollerano comportamenti tossici in ufficio. Non è vigliaccheria: è psicologia sociale.

Un esperimento oggi impossibile (per fortuna)

L’esperimento di Stanford oggi sarebbe inaccettabile dal punto di vista etico. Non fu solo osservazione: Zimbardo stesso, nel ruolo di “direttore del carcere”, divenne parte del sistema, legittimando le violenze. Ma proprio per questo è diventato uno spartiacque nel modo in cui comprendiamo la responsabilità della scienza, dei ruoli e delle istituzioni.

Eppure, al di là delle polemiche metodologiche, il messaggio resta: i ruoli sociali possono deformare la percezione morale, soprattutto se inseriti in un contesto disfunzionale.

Il vero antidoto? Consapevolezza collettiva

Se vogliamo davvero combattere il bullismo nei gruppi, serve andare oltre il “punire il colpevole”. Serve un’educazione alla responsabilità diffusa: imparare a riconoscere i segnali, a non ridere quando la battuta è cattiva, a non restare spettatori.

Serve anche creare spazi – reali e simbolici – dove i ruoli possono essere messi in discussione. Perché, come dimostra l’esperimento, non è difficile trasformare una persona qualunque in un carnefice. Ma non è impossibile fare il contrario.

Il test di Stanford siamo noi

L’esperimento di Stanford e il bullismo nei gruppi non ci raccontano una storia passata. Ci mettono davanti uno specchio. E la domanda che riflette non è “Tu saresti stato una guardia o un prigioniero?”.

La vera domanda è: “Nel tuo gruppo, chi sei oggi?”

Ascolta il nostro podcast sulla psicologia sociale

Se vuoi scoprire di più su questo esperimento, ascolta il nostro podcast: “Ma come siamo fatti“, con Sonia Traccitti.

Disponibile su Spotify, Apple Podcast, YouTube e tutte le principali piattaforme di streaming.

In copertina: Foto di Emiliano Bar su Unsplash.